Raton-Liseur's 2024 reading journal (Part 2)

This is a continuation of the topic Raton-Liseur's 2024 reading journal (Part 1).

TalkClub Read 2024

Join LibraryThing to post.

1raton-liseur

Summer break is already a few weeks through, and I enjoy my quiet holidays this year. So maybe it's time to try to resume talking about books?

I actually liked my break from LT. It was not planned and just happened. I thought it was due to a lack of time and energy, but if I look back I feel I enjoyed this time not reading about books: I did not have temptations (and actually bought almost no books during those last months, neither did I feel the urge to buy some). But I did read. Maybe not always a lot, but I kept on reading, mainly books that I had bought in the past couple of years but never found the time to read. So it was a nice reading period after all, despite being away from you.

The flip side is that I have a backlog of reviews to write bigger than I ever had (more than 30…). I do plan to absorb this backlog, but I have so many other things I would like to do during this break that I’ll see how things go…

I realise that I also have a long list of books I would like to read during this summer break. I’m not learning from my “mistakes”, as I keep enjoying making never-able-to-complete wishlists…

This second part of my annual reading log will include books read since the beginning of July, and then I will try to update the first part when I write long overdue reviews.

I will limit the set up posts by not adding the lists of books to read from: I feel that I keep on copying those lists from one thread to another with too limited changes and it’s depressing, so I have decided that I will include them in my home page for personal reference only.

I actually liked my break from LT. It was not planned and just happened. I thought it was due to a lack of time and energy, but if I look back I feel I enjoyed this time not reading about books: I did not have temptations (and actually bought almost no books during those last months, neither did I feel the urge to buy some). But I did read. Maybe not always a lot, but I kept on reading, mainly books that I had bought in the past couple of years but never found the time to read. So it was a nice reading period after all, despite being away from you.

The flip side is that I have a backlog of reviews to write bigger than I ever had (more than 30…). I do plan to absorb this backlog, but I have so many other things I would like to do during this break that I’ll see how things go…

I realise that I also have a long list of books I would like to read during this summer break. I’m not learning from my “mistakes”, as I keep enjoying making never-able-to-complete wishlists…

This second part of my annual reading log will include books read since the beginning of July, and then I will try to update the first part when I write long overdue reviews.

I will limit the set up posts by not adding the lists of books to read from: I feel that I keep on copying those lists from one thread to another with too limited changes and it’s depressing, so I have decided that I will include them in my home page for personal reference only.

2raton-liseur

Personal on-going reading commitments

Tour du monde en livres

Tour du monde en livres

Petite bibliothèque des prix Nobel de littérature

Petite bibliothèque des prix Nobel de littérature

Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire : Les Rougon-Macquart d’Emile Zola

Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire : Les Rougon-Macquart d’Emile Zola

Luis Sepúlveda in extenso

Luis Sepúlveda in extenso

Prix Gens de mer

Prix Gens de mer

Prix Emile Guimet

Prix Emile Guimet

Backlog list from the 2022 Asian book challenge

Backlog list from the 2022 Asian book challenge

Backlog list from the 2023 African novel challenge

Backlog list from the 2023 African novel challenge

3raton-liseur

Books read in July 2024

57. -. (-) La Brute et le Divin de Léonard Chemineau

58. 42. (33) Anne de Bretagne, Duchesse et reine de France de Claire L'Hoër

59. 43. (-) Nouvelles du Front de Marine Tondelier

60. 44. (1e) Les Cloches de Nagasaki de Takashi Nagai, traduit de la version anglaise par Prune de Mentque et révisé à partir de la version japonaise par Mashuko Osuki-Demenois

61. 45. (-) Veilleuse du Calvaire de Lyonel Trouillot

62. 46. (34) Cérès et Vesta de Greg Egan, traduit de l'anglais (Australie) par Erwann Perchoc

63. 47. (35) Les gais Lurons de Robert Louis Stevenson, traduit de l'anglais par Théo Varlet

64. 48. (-) Chiennes de garde de Dahlia de la Cerda, traduit de l'espagnol (Mexique) par Lise Belperron

65. 7g. (-) Idiss de Richard Malka (scénario) et Fred Bernard (dessin), d'après le livre éponyme de Robert Badinter

66. 8g. (-) Dans la forêt de Lomig, d'après le roman éponyme de Jean Hegland

67. -. (-) La tempête de Marino Neri,, traduit de l'italien par Hélène Dauniol-Remaud

68. -. (-) Plein Ciel de Pierre-Roland Saint-Dizier (scénario) et Michaël Crosa (dessin)

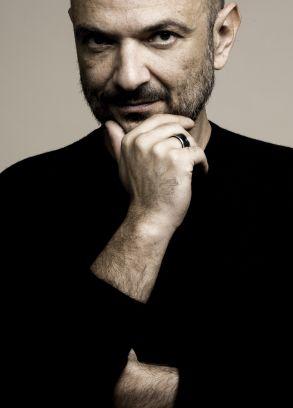

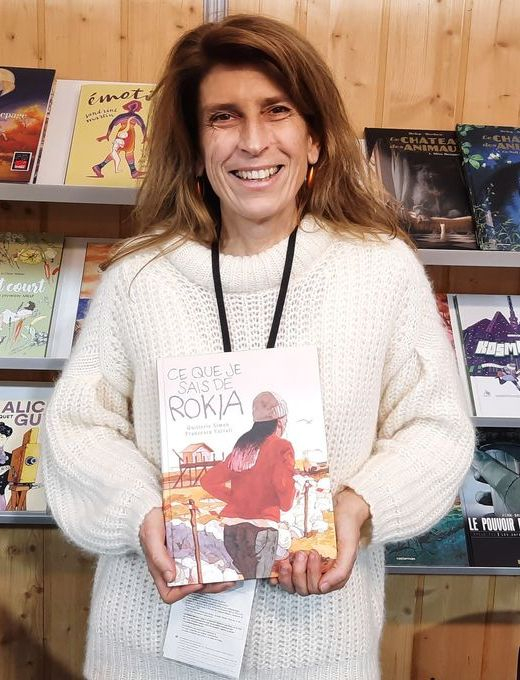

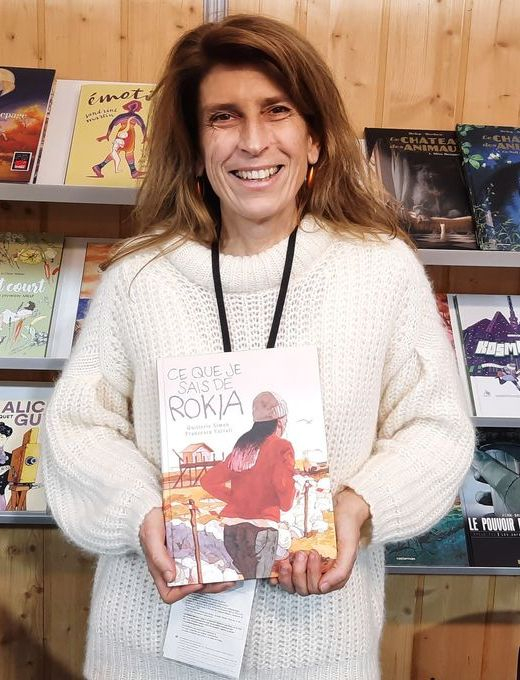

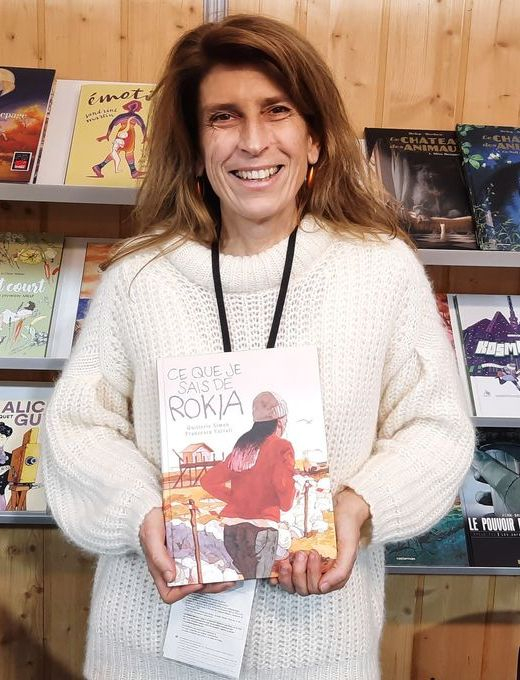

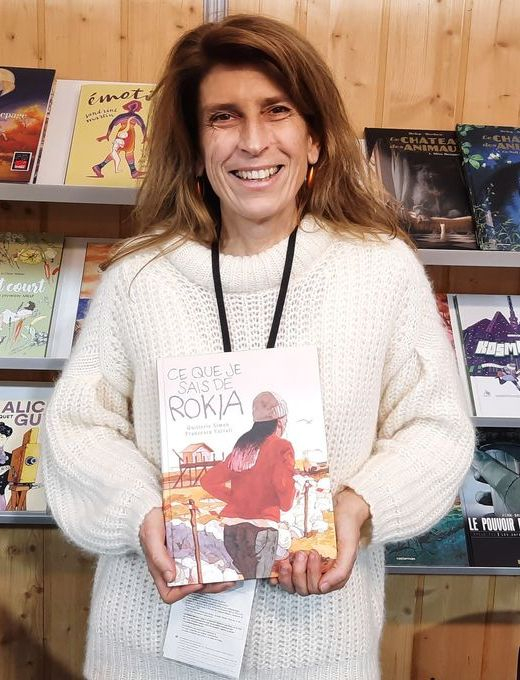

69. 9g. (-) Ce que je sais de Rokia de Quitterie Simon (scénario) et Francesca Vartuli (dessin)

70. 10g. (-) The Talk de Darrin Bell, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Hermellin

57. -. (-) La Brute et le Divin de Léonard Chemineau

58. 42. (33) Anne de Bretagne, Duchesse et reine de France de Claire L'Hoër

59. 43. (-) Nouvelles du Front de Marine Tondelier

60. 44. (1e) Les Cloches de Nagasaki de Takashi Nagai, traduit de la version anglaise par Prune de Mentque et révisé à partir de la version japonaise par Mashuko Osuki-Demenois

61. 45. (-) Veilleuse du Calvaire de Lyonel Trouillot

62. 46. (34) Cérès et Vesta de Greg Egan, traduit de l'anglais (Australie) par Erwann Perchoc

63. 47. (35) Les gais Lurons de Robert Louis Stevenson, traduit de l'anglais par Théo Varlet

64. 48. (-) Chiennes de garde de Dahlia de la Cerda, traduit de l'espagnol (Mexique) par Lise Belperron

65. 7g. (-) Idiss de Richard Malka (scénario) et Fred Bernard (dessin), d'après le livre éponyme de Robert Badinter

66. 8g. (-) Dans la forêt de Lomig, d'après le roman éponyme de Jean Hegland

67. -. (-) La tempête de Marino Neri,, traduit de l'italien par Hélène Dauniol-Remaud

68. -. (-) Plein Ciel de Pierre-Roland Saint-Dizier (scénario) et Michaël Crosa (dessin)

69. 9g. (-) Ce que je sais de Rokia de Quitterie Simon (scénario) et Francesca Vartuli (dessin)

70. 10g. (-) The Talk de Darrin Bell, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Hermellin

4raton-liseur

Books read in August 2024

71. 49. (36) La Fosse aux Vents, tome 1 : Ceux de la "Galatée" de Roger Vercel

72. 50. (37) La Fosse aux Vents, tome 2 : La Peau du Diable de Roger Vercel

73. 51. (38) La Fosse aux Vents, tome 3 : Atalante de Roger Vercel

74. -. (39) La Dure Loi du karma de Mo Yan, traduit du chinois par Chantal Chen-Andro

75. 52. (-) Le Murder Club enquête, tome 2 : Le Jeudi suivant de Richard Osman, traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Sophie Alibert

76. -. (-) Bâtardes de Rachel Corenblit

77. 53. (40) Harlem Quartet de James Baldwin, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christiane Besse

78. 11g. (-) Salon de beauté de Quentin Zuttion

79. 54. (41) Médée Kali, suivi de Sodome , ma douce de Laurent Gaudé

71. 49. (36) La Fosse aux Vents, tome 1 : Ceux de la "Galatée" de Roger Vercel

72. 50. (37) La Fosse aux Vents, tome 2 : La Peau du Diable de Roger Vercel

73. 51. (38) La Fosse aux Vents, tome 3 : Atalante de Roger Vercel

74. -. (39) La Dure Loi du karma de Mo Yan, traduit du chinois par Chantal Chen-Andro

75. 52. (-) Le Murder Club enquête, tome 2 : Le Jeudi suivant de Richard Osman, traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Sophie Alibert

76. -. (-) Bâtardes de Rachel Corenblit

77. 53. (40) Harlem Quartet de James Baldwin, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christiane Besse

78. 11g. (-) Salon de beauté de Quentin Zuttion

79. 54. (41) Médée Kali, suivi de Sodome , ma douce de Laurent Gaudé

5raton-liseur

Books read in September 2024

80. 55. (-) Les Saisons et les Jours de Caroline Miller, traduit de l'américain par Michèle Valencia

81. 56. (42) Mes Sacrées Tantes de Bulbul Sharma, traduit de l'anglais (Inde) par Mélanie Basnel

82. 57. (43) Requiem pour un paysan espagnol de Ramón J. Sender, traduit de l'espagnol par Jean-Paul Cortada

83. 58. (44) La Montgolfière de Willa Cather, traduit de l'américain par Victor Llona

84. 59. (-) Les Voisins, et autres nouvelles de Diane Oliver, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marguerite Capelle

85. 12g. (-) Intrus à l'Etrange de Simon Hureau

80. 55. (-) Les Saisons et les Jours de Caroline Miller, traduit de l'américain par Michèle Valencia

81. 56. (42) Mes Sacrées Tantes de Bulbul Sharma, traduit de l'anglais (Inde) par Mélanie Basnel

82. 57. (43) Requiem pour un paysan espagnol de Ramón J. Sender, traduit de l'espagnol par Jean-Paul Cortada

83. 58. (44) La Montgolfière de Willa Cather, traduit de l'américain par Victor Llona

84. 59. (-) Les Voisins, et autres nouvelles de Diane Oliver, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marguerite Capelle

85. 12g. (-) Intrus à l'Etrange de Simon Hureau

6raton-liseur

Books read in October 2024

86. 60. (45) La Dette publique : Précis d'économie citoyenne d'Eric Berr, Léo Charles, Arthur Jatteau, Jonathan Marie et Alban Pellegris pour le collectif des Economistes atterrés

87. 13g. (-) Les Crieurs du Crime : La Belle Epoque du fait divers de Sylvain Venayre (scénario) et Hugues Micol (dessin)

88. -. (-) Albert Londres doit disparaître de Frédéric Kinder (scénario) et Brice Follet (dessin)

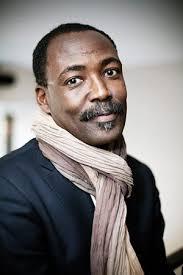

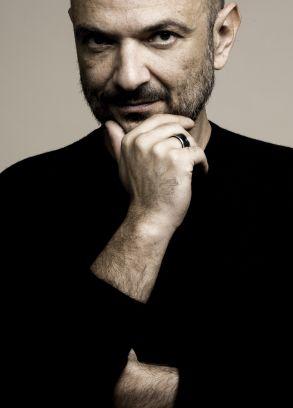

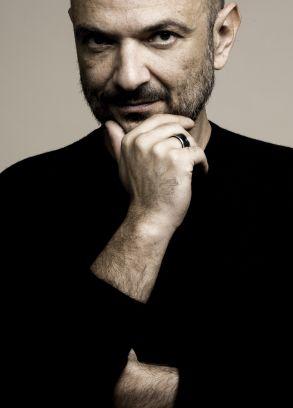

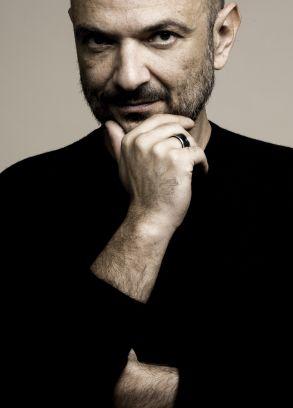

89. 61. (-) Rire avec le diable de Bruno Patino

90. -. (-) Matin brun de Franck Pavloff

91. 62. (46) Grand-peur et misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht, traduit de l'allemand par Pierre Vesperini

92. 63. (-) Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre de Luis Sepúlveda, traduit de l’espagnol (Chili) par François Gaudry

93. 64. (47) Les Ames de feu d'Annie Francé-Harrar, traduit de l'allemand (Autriche) par Erwann Perchoc

94. -. (-) Le Maître des livres, tome 1 d'Umiharu Shinohara, traduit du japonais par Fabien Nabhan

95. 65. (48) Pasó por aquí d'Eugene Manlove Rhodes, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Serge Chauvin

96. -. (-) Le plus beau vœu de Mini-Taupe de Sang-Keun Kim, adapté du coréen par Lim Yeong-hee

97. 66. (-) Maï, une femme effacée de Geetanjali Shree, traduit du hindi (Inde) par Annie Montaut

98. 67. (49) Impossibles adieux de Han Kang, traduit du coréen par Kyungran Choi et Pierre Bisiou

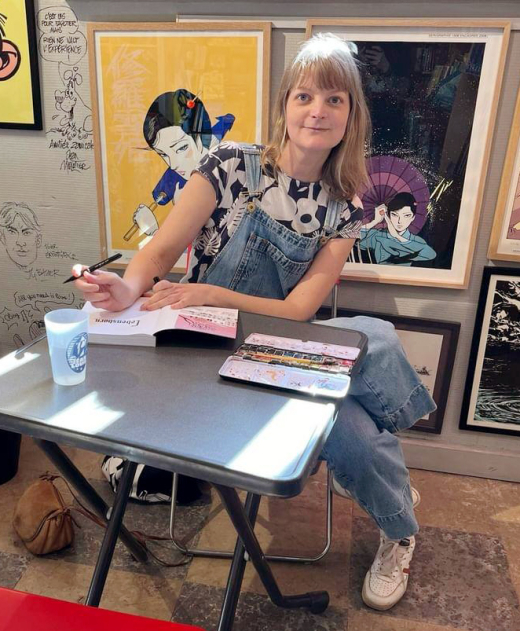

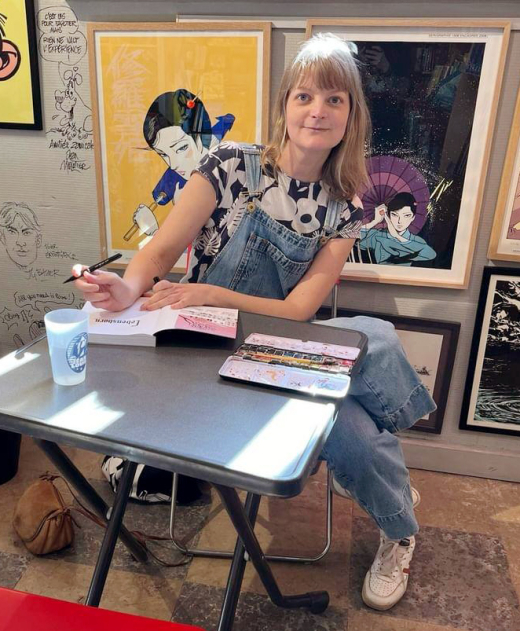

99. 14g. (-) Lebensborn d'Isabelle Maroger

100. 15g. (-) Mémoires de Gris de Sylvain Ferret

101. 16g. (-) Henri de Turenne : Sur le front de Corée de Stéphane Marchetti (scénario) et Rafael Ortiz (dessin)

102. 17g. (-) Le Champs des possibles de Vero Cazot (scénario) et Anaïs Bernabé (dessin)

86. 60. (45) La Dette publique : Précis d'économie citoyenne d'Eric Berr, Léo Charles, Arthur Jatteau, Jonathan Marie et Alban Pellegris pour le collectif des Economistes atterrés

87. 13g. (-) Les Crieurs du Crime : La Belle Epoque du fait divers de Sylvain Venayre (scénario) et Hugues Micol (dessin)

88. -. (-) Albert Londres doit disparaître de Frédéric Kinder (scénario) et Brice Follet (dessin)

89. 61. (-) Rire avec le diable de Bruno Patino

90. -. (-) Matin brun de Franck Pavloff

91. 62. (46) Grand-peur et misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht, traduit de l'allemand par Pierre Vesperini

92. 63. (-) Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre de Luis Sepúlveda, traduit de l’espagnol (Chili) par François Gaudry

93. 64. (47) Les Ames de feu d'Annie Francé-Harrar, traduit de l'allemand (Autriche) par Erwann Perchoc

94. -. (-) Le Maître des livres, tome 1 d'Umiharu Shinohara, traduit du japonais par Fabien Nabhan

95. 65. (48) Pasó por aquí d'Eugene Manlove Rhodes, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Serge Chauvin

96. -. (-) Le plus beau vœu de Mini-Taupe de Sang-Keun Kim, adapté du coréen par Lim Yeong-hee

97. 66. (-) Maï, une femme effacée de Geetanjali Shree, traduit du hindi (Inde) par Annie Montaut

98. 67. (49) Impossibles adieux de Han Kang, traduit du coréen par Kyungran Choi et Pierre Bisiou

99. 14g. (-) Lebensborn d'Isabelle Maroger

100. 15g. (-) Mémoires de Gris de Sylvain Ferret

101. 16g. (-) Henri de Turenne : Sur le front de Corée de Stéphane Marchetti (scénario) et Rafael Ortiz (dessin)

102. 17g. (-) Le Champs des possibles de Vero Cazot (scénario) et Anaïs Bernabé (dessin)

7raton-liseur

Books read in November 2024

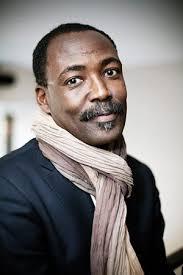

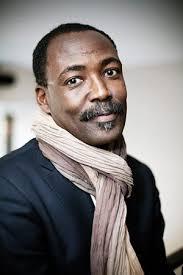

103. 68. (-) Ma grand-mère était un homme de Mahamat-Saleh Haroun

104. 18g. (-) Je suis leur silence de Jordi Lafebre, traduit de l'espagnol par Geneviève Maubille

105. 69. (50) Terrasses, ou Notre Long Baiser si longtemps retardé de Laurent Gaudé

106. 70. (51) Pourquoi la guerre ? : une correspondance entre Albert Einstein et Sigmund Freud, traduit de l'allemand par Blaise Briod

-. -. (-) Le Maître des livres, tome 2 d'Umiharu Shinohara, traduit du japonais par Fabien Nabhan

107. 71. (-) Le Tableau du maître flamand d'Arturo Pérez-Reverte, traduit de l'espagnol par Yves Gonzalez-Quijano

108. -. (-) Le Maître des livres, tome 3 d'Umiharu Shinohara, traduit du japonais par Fabien Nabhan

109. 72. (52) Un lycée pas comme les autres d'Yvonne Meynier

110. 19g. (-) Pisse-Mémé de Cati Baur

103. 68. (-) Ma grand-mère était un homme de Mahamat-Saleh Haroun

104. 18g. (-) Je suis leur silence de Jordi Lafebre, traduit de l'espagnol par Geneviève Maubille

105. 69. (50) Terrasses, ou Notre Long Baiser si longtemps retardé de Laurent Gaudé

106. 70. (51) Pourquoi la guerre ? : une correspondance entre Albert Einstein et Sigmund Freud, traduit de l'allemand par Blaise Briod

-. -. (-) Le Maître des livres, tome 2 d'Umiharu Shinohara, traduit du japonais par Fabien Nabhan

107. 71. (-) Le Tableau du maître flamand d'Arturo Pérez-Reverte, traduit de l'espagnol par Yves Gonzalez-Quijano

108. -. (-) Le Maître des livres, tome 3 d'Umiharu Shinohara, traduit du japonais par Fabien Nabhan

109. 72. (52) Un lycée pas comme les autres d'Yvonne Meynier

110. 19g. (-) Pisse-Mémé de Cati Baur

8raton-liseur

Books read in December 2024

111. 73. (53) Les jours viennent et passent d'Hemley Boum

112. -. (-) Algérie, 1960 : Journal d'un appelé de Bernard Ponty

113. 20g. (54) Souffler sur le feu : Violences passées et à venir en Inde de Joe Sacco, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sidonie Van der Dries

114. 21g. (-) Coquelicot de Fanny Vella

115. -. (-) The Summer Hikaru died, tome 1 de Mokumokuren, traduit du japonais par Manon Debienne et Sayaka Okada

116. 22g. (-) Furieuse de Geoffroy Monde (scénario) et Mathieu Burniat (dessin)

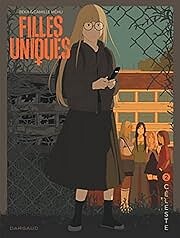

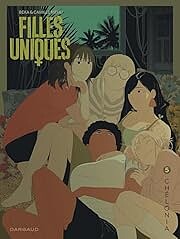

117. 23g. (-) Filles uniques, tomes 1 à 5 de BeKa (scénario) et ★ Camille Méhu (dessin)

118. 24g. (-) Je suis au-delà de la mort de L'Homme étoilé

119. 25g. (-) Champs de bataille : L'Histoire enfouie du remembrement d'Inès Léraud (scénario) et Pierre Van Hove (dessin)

120. 74. (-) Une Fratrie de Brigitte Reimann, traduit de l'allemand par Françoise Toraille

121. -. (-) Poison Ivy, tome 1 : Cycle vertueux de G. Willow Wilson (scénario) et Marcio Takara (dessin), traduit de l'anglais par Mathieu Auverdin

122. 26g. (55) Crayon noir : Samuel Paty, histoire d'un prof de Valérie Igounet (texte) et Guy Le Besnerais (adaptation et dessin)

123. 27g. (56) Le Voyage de Shuna d'Hayao Miyazaki, traduit du japonais par Léopold Dahan

Gallery of authors read in December 2024 (wordy books)

73. ★ Hemley Boum

74. ★ Brigitte Reimann

Gallery of authors read in December 2024 (graphic books)

:quality(50)/2023/10/17/uhfk3znlj5fphjenuepsj43bom-652e85dbaf7f7362469847.jpg)

20g. Joe Sacco

21g. ★ Fanny Vella

22g. ★ Geoffroy Monde (scénario) et ★ Mathieu Burniat (dessin)

23g. BeKa (scénario) et ★ Camille Méhu (dessin)

24g. ★ L'Homme étoilé

25g. ★ Inès Léraud (scénario) et ★ Pierre Van Hove (dessin)

26g. ★ Valérie Igounet (texte) et ★ Guy Le Besnerais (adaptation et dessin)

27g. ★ Hayao Miyazaki

Currently reading

Life of Pi de Yann Martel

Life of Pi de Yann Martel

☐

🗵

111. 73. (53) Les jours viennent et passent d'Hemley Boum

112. -. (-) Algérie, 1960 : Journal d'un appelé de Bernard Ponty

113. 20g. (54) Souffler sur le feu : Violences passées et à venir en Inde de Joe Sacco, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sidonie Van der Dries

114. 21g. (-) Coquelicot de Fanny Vella

115. -. (-) The Summer Hikaru died, tome 1 de Mokumokuren, traduit du japonais par Manon Debienne et Sayaka Okada

116. 22g. (-) Furieuse de Geoffroy Monde (scénario) et Mathieu Burniat (dessin)

117. 23g. (-) Filles uniques, tomes 1 à 5 de BeKa (scénario) et ★ Camille Méhu (dessin)

118. 24g. (-) Je suis au-delà de la mort de L'Homme étoilé

119. 25g. (-) Champs de bataille : L'Histoire enfouie du remembrement d'Inès Léraud (scénario) et Pierre Van Hove (dessin)

120. 74. (-) Une Fratrie de Brigitte Reimann, traduit de l'allemand par Françoise Toraille

121. -. (-) Poison Ivy, tome 1 : Cycle vertueux de G. Willow Wilson (scénario) et Marcio Takara (dessin), traduit de l'anglais par Mathieu Auverdin

122. 26g. (55) Crayon noir : Samuel Paty, histoire d'un prof de Valérie Igounet (texte) et Guy Le Besnerais (adaptation et dessin)

123. 27g. (56) Le Voyage de Shuna d'Hayao Miyazaki, traduit du japonais par Léopold Dahan

Gallery of authors read in December 2024 (wordy books)

73. ★ Hemley Boum

74. ★ Brigitte Reimann

Gallery of authors read in December 2024 (graphic books)

:quality(50)/2023/10/17/uhfk3znlj5fphjenuepsj43bom-652e85dbaf7f7362469847.jpg)

20g. Joe Sacco

21g. ★ Fanny Vella

22g. ★ Geoffroy Monde (scénario) et ★ Mathieu Burniat (dessin)

23g. BeKa (scénario) et ★ Camille Méhu (dessin)

24g. ★ L'Homme étoilé

25g. ★ Inès Léraud (scénario) et ★ Pierre Van Hove (dessin)

26g. ★ Valérie Igounet (texte) et ★ Guy Le Besnerais (adaptation et dessin)

27g. ★ Hayao Miyazaki

Currently reading

Life of Pi de Yann Martel

Life of Pi de Yann Martel☐

🗵

9raton-liseur

Gallery of authors read in July 2024 (wordy books)

Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.

42. ★ Claire L'Hoër

43. ★ Marine Tondelier

44. ★ Takashi Nagai

45. ★ Lyonel Trouillot

46. Greg Egan

47. Robert Louis Stevenson

48. ★ Dahlia de la Cerda

Gallery of authors read in August 2024 (wordy books)

49. ; 50. et 51. Roger Vercel

52. Richard Osman

53. ★ James Baldwin

54. Laurent Gaudé

Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.

42. ★ Claire L'Hoër

43. ★ Marine Tondelier

44. ★ Takashi Nagai

45. ★ Lyonel Trouillot

46. Greg Egan

47. Robert Louis Stevenson

48. ★ Dahlia de la Cerda

Gallery of authors read in August 2024 (wordy books)

49. ; 50. et 51. Roger Vercel

52. Richard Osman

53. ★ James Baldwin

54. Laurent Gaudé

10raton-liseur

Gallery of authors read in September 2024 (wordy books)

Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.

55. ★ Caroline Miller

56. Bulbul Sharma

57. ★ Ramón J. Sender

58. Willa Cather

59. ★ Diane Oliver

Gallery of authors read in October 2024 (wordy books)

60. ★ Les Economistes atterrés

61. ★ Bruno Patino

62. Bertolt Brecht

63. Luis Sepúlveda

64. ★ Annie Francé-Harrar

65. ★ Eugene Manlove Rhodes

66. ★ Geetanjali Shree

67. ★ Han Kang

Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.

55. ★ Caroline Miller

56. Bulbul Sharma

57. ★ Ramón J. Sender

58. Willa Cather

59. ★ Diane Oliver

Gallery of authors read in October 2024 (wordy books)

60. ★ Les Economistes atterrés

61. ★ Bruno Patino

62. Bertolt Brecht

63. Luis Sepúlveda

64. ★ Annie Francé-Harrar

65. ★ Eugene Manlove Rhodes

66. ★ Geetanjali Shree

67. ★ Han Kang

11raton-liseur

Gallery of authors read in November 2024 (wordy books)

Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.

68. ★ Mahamat-Saleh Haroun

69. Laurent Gaudé

70. ★ Albert Einstein et ★ Sigmund Freud

71. Arturo Pérez-Reverte

72. ★ Yvonne Meynier

Gallery of authors read in December 2024 (wordy books)

Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.

68. ★ Mahamat-Saleh Haroun

69. Laurent Gaudé

70. ★ Albert Einstein et ★ Sigmund Freud

71. Arturo Pérez-Reverte

72. ★ Yvonne Meynier

Gallery of authors read in December 2024 (wordy books)

12raton-liseur

Gallery of authors read in July 2024 (graphic books)

Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.

7g. Richard Malka (scénario) et Fred Bernard (dessin)

8g. Lomig

9g. ★ Quitterie Simon (scénario) et ★ Francesca Vartuli (dessin)

10g. ★ Darrin Bell

Gallery of authors read in August 2024 (graphic books)

11g. ★ Quentin Zuttion

Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.

7g. Richard Malka (scénario) et Fred Bernard (dessin)

8g. Lomig

9g. ★ Quitterie Simon (scénario) et ★ Francesca Vartuli (dessin)

10g. ★ Darrin Bell

Gallery of authors read in August 2024 (graphic books)

11g. ★ Quentin Zuttion

13raton-liseur

Gallery of authors read in September 2024 (graphic books)

Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.

12g. ★ Simon Hureau

Gallery of authors read in October 2024 (graphic books)

13g. ★ Sylvain Venayre (scénario) et ★ Hugues Micol (dessin)

14g. ★ Isabelle Maroger

15g. ★ Sylvain Ferret

16g. ★ Stéphane Marchetti (scénario) et ★ Rafael Ortiz (dessin)

17g. ★ Vero Cazot (scénario) et ★ Anaïs Bernabé (dessin)

Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.

12g. ★ Simon Hureau

Gallery of authors read in October 2024 (graphic books)

13g. ★ Sylvain Venayre (scénario) et ★ Hugues Micol (dessin)

14g. ★ Isabelle Maroger

15g. ★ Sylvain Ferret

16g. ★ Stéphane Marchetti (scénario) et ★ Rafael Ortiz (dessin)

17g. ★ Vero Cazot (scénario) et ★ Anaïs Bernabé (dessin)

14raton-liseur

Gallery of authors read in November 2024 (graphic books)

Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.

18g. Jordi Lafebre

19g. ★ Cati Baur

Gallery of authors read in December 2024 (graphic books)

Note: A star in front of the name means it is a new-to-me author.

18g. Jordi Lafebre

19g. ★ Cati Baur

Gallery of authors read in December 2024 (graphic books)

15raton-liseur

Unread books bought earlier in 2024

by alphabetical order of author

Les jours viennent et passent d'Hemley Boum

Les jours viennent et passent d'Hemley Boum

Un Monde pour Julius d'Alfredo Bryce Echenique, traduit de l'espagnol (Pérou) par Albert Bensoussan

Un Monde pour Julius d'Alfredo Bryce Echenique, traduit de l'espagnol (Pérou) par Albert Bensoussan

La Forêt suspendue de Louise Erdrich, traduit de l’américain par Mimi Perrin

La Forêt suspendue de Louise Erdrich, traduit de l’américain par Mimi Perrin

Alma, livre 3 : La Liberté de Timothée de Fombelle

Alma, livre 3 : La Liberté de Timothée de Fombelle

Médée Kali, suivi de Sodome , ma douce de Laurent Gaudé

Médée Kali, suivi de Sodome , ma douce de Laurent Gaudé

Les autres et les miens de Pierre-Jakez Hélias

Les autres et les miens de Pierre-Jakez Hélias

Crayon noir : Samuel Paty, histoire d'un prof de Valérie Igounet (texte) et Guy Le Besnerais (adaptation et dessin)

Crayon noir : Samuel Paty, histoire d'un prof de Valérie Igounet (texte) et Guy Le Besnerais (adaptation et dessin)

Nancy-Kabylie de Dorothée-Myriam Kellou

Nancy-Kabylie de Dorothée-Myriam Kellou

La Ballade du café triste et autres nouvelles de Carson McCullers, traduit de l'américain par Jacques Tournier

La Ballade du café triste et autres nouvelles de Carson McCullers, traduit de l'américain par Jacques Tournier

Fine de Charlotte Merle

Fine de Charlotte Merle

Un lycée pas comme les autres d'Yvonne Meynier

Un lycée pas comme les autres d'Yvonne Meynier

La Maison du splendide isolement d’Edna O’Brien, traduit de l’anglais (Irlande) par Jean-Baptiste de Seynes

La Maison du splendide isolement d’Edna O’Brien, traduit de l’anglais (Irlande) par Jean-Baptiste de Seynes

Opinion d'une femme sur les femmes de Fanny Raoul

Opinion d'une femme sur les femmes de Fanny Raoul

La Chartreuse de Parme de Stendhal

La Chartreuse de Parme de Stendhal

L'Art de perdre d'Alice Zeniter

L'Art de perdre d'Alice Zeniter

Lais bretons: aux origines de la poésie chantée médiévale de Gérard Domenec’h et Agnès Brosset, accompagné d’un CD de chants interprétés par l’ensemble COLORTALEA

Lais bretons: aux origines de la poésie chantée médiévale de Gérard Domenec’h et Agnès Brosset, accompagné d’un CD de chants interprétés par l’ensemble COLORTALEA

La Dette publique : Précis d'économie citoyenne de Eric Berr, Léo Charles, Arthur Jatteau, Jonathan Marie et Alban Pellegris, membres du collectif des Economistes atterrés

La Dette publique : Précis d'économie citoyenne de Eric Berr, Léo Charles, Arthur Jatteau, Jonathan Marie et Alban Pellegris, membres du collectif des Economistes atterrés

Histoire de l'autre : Israël - Palestine, ouvrage collectif traduit de l'arabe par Rachid Akel et de l'hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech

Histoire de l'autre : Israël - Palestine, ouvrage collectif traduit de l'arabe par Rachid Akel et de l'hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech

by alphabetical order of author

16raton-liseur

Books acquired in July 2024

1e. La Havane année zéro de Karla Súarez, traduit de l'espagnol (Cuba) par François Gaudry

1e. La Havane année zéro de Karla Súarez, traduit de l'espagnol (Cuba) par François Gaudry

2e. Ouragans tropicaux de Leonardo Padura, traduit de l’espagnol (Cuba) par René Solis

2e. Ouragans tropicaux de Leonardo Padura, traduit de l’espagnol (Cuba) par René Solis

3e. Les Cloches de Nagasaki de Takashi Nagai, traduit de la version anglaise par Prune de Mentque et révisé à partir de la version japonaise par Mashuko Osuki-Demenois

3e. Les Cloches de Nagasaki de Takashi Nagai, traduit de la version anglaise par Prune de Mentque et révisé à partir de la version japonaise par Mashuko Osuki-Demenois

4e. Les enfants du désordre de Janine Elkouby

4e. Les enfants du désordre de Janine Elkouby

5e. La fille du cryptographe de Pablo de Santis, traduit de l’espagnol (Argentine) par François Gaudry

5e. La fille du cryptographe de Pablo de Santis, traduit de l’espagnol (Argentine) par François Gaudry

(free download as a special offer from the publisher) Nouvelles du Front de Marine Tondelier

(free download as a special offer from the publisher) Nouvelles du Front de Marine Tondelier

39. (new) Prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants, et autres poèmes de Charlotte Delbo

39. (new) Prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants, et autres poèmes de Charlotte Delbo

Books acquired in August 2024

(press service) Bâtardes de Rachel Corenblit

(press service) Bâtardes de Rachel Corenblit

(press service) Salon de beauté de Quentin Zuttion

(press service) Salon de beauté de Quentin Zuttion

Books acquired in August 2024

17raton-liseur

Books acquired in September 2024

40. (second hand) Les Girofliers de Zanzibar d'Adam Shafi Adam, traduit du swahili par Jean-Pierre Richard

40. (second hand) Les Girofliers de Zanzibar d'Adam Shafi Adam, traduit du swahili par Jean-Pierre Richard

41. (second hand) Abdul Bashur, le rêveur de navires d'Alvaro Mutis, traduit de l'espagnol par François Maspero

41. (second hand) Abdul Bashur, le rêveur de navires d'Alvaro Mutis, traduit de l'espagnol par François Maspero

42. (second hand) Mes Sacrées Tantes de Bulbul Sharma, traduit de l'anglais (Inde) par Mélanie Basnel

42. (second hand) Mes Sacrées Tantes de Bulbul Sharma, traduit de l'anglais (Inde) par Mélanie Basnel

43. (second hand) Destins obscurs de Willa Cather, traduit de l'américain par Michèle Causse

43. (second hand) Destins obscurs de Willa Cather, traduit de l'américain par Michèle Causse

44. (second hand) Cassandre : Les prémisses et le récit de Christa Wolf, traduit de l'allemand par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein

44. (second hand) Cassandre : Les prémisses et le récit de Christa Wolf, traduit de l'allemand par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein

45. (second hand) Mutinerie à bord de Jacques Perret

45. (second hand) Mutinerie à bord de Jacques Perret

46. (second hand) Chevaliers et Chatelaines de la mer de Georges G. Toudouze

46. (second hand) Chevaliers et Chatelaines de la mer de Georges G. Toudouze

47. (second hand) Maintenant que j'ai 50 ans de Bulbul Sharma, traduit de l'anglais (Inde) par Mélanie Basnel

47. (second hand) Maintenant que j'ai 50 ans de Bulbul Sharma, traduit de l'anglais (Inde) par Mélanie Basnel

48. (second hand) La Montgolfière de Willa Cather, traduit de l'américain par Victor Llona

48. (second hand) La Montgolfière de Willa Cather, traduit de l'américain par Victor Llona

49. (second hand) Le Pays sans ombre d'Abdoulahman A. Waberi

49. (second hand) Le Pays sans ombre d'Abdoulahman A. Waberi

50. (second hand) Requiem pour un paysan espagnol / Réquiem por un campesino español de Ramon J. Sender, traduit de l'espagnol par Jean-Paul Cortada

50. (second hand) Requiem pour un paysan espagnol / Réquiem por un campesino español de Ramon J. Sender, traduit de l'espagnol par Jean-Paul Cortada

(press service) Les Voisins, et autres nouvelles de Diane Oliver, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marguerite Capelle

(press service) Les Voisins, et autres nouvelles de Diane Oliver, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marguerite Capelle

(press service) Les Crieurs du Crime : La Belle Epoque du fait divers de Sylvain Venayre (scénario) et Hugues Micol (dessin)

(press service) Les Crieurs du Crime : La Belle Epoque du fait divers de Sylvain Venayre (scénario) et Hugues Micol (dessin)

51. (new) Grand-peur et misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht, traduit de l'allemand par Pierre Vesperini

51. (new) Grand-peur et misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht, traduit de l'allemand par Pierre Vesperini

52. (new) Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire

52. (new) Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire

53. (new) Ana non d'Agustin Gomez-Arcos

53. (new) Ana non d'Agustin Gomez-Arcos

54. (new) Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez

54. (new) Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez

55. (new) Titus Andronicus, Jules César, Antoine et Cléopâtre, Coriolan de William Shakespeare, traduit de l'anglais par François-Victor Hugo

55. (new) Titus Andronicus, Jules César, Antoine et Cléopâtre, Coriolan de William Shakespeare, traduit de l'anglais par François-Victor Hugo

56. (new) Printemps au coin cassé de Mario Benedetti, traduit de l'espagnol par Caroline Lepage

56. (new) Printemps au coin cassé de Mario Benedetti, traduit de l'espagnol par Caroline Lepage

(press service) Intrus à l'Etrange de Simon Hureau

(press service) Intrus à l'Etrange de Simon Hureau

(press service) Maï, une femme effacée de Geetanjali Shree, traduit du hindi (Inde) par Annie Montaut

(press service) Maï, une femme effacée de Geetanjali Shree, traduit du hindi (Inde) par Annie Montaut

57. (new) Les limites à la croissance (dans un monde fini) de Dennis Meadows, Donella Meadows et Jorgen Randers, traduit de l'anglais par Agnès El Kaïm

57. (new) Les limites à la croissance (dans un monde fini) de Dennis Meadows, Donella Meadows et Jorgen Randers, traduit de l'anglais par Agnès El Kaïm

58. (new) Près de la mer d'Abdulrazak Gurnah, traduit de l'anglais par Sylvette Gleize

58. (new) Près de la mer d'Abdulrazak Gurnah, traduit de l'anglais par Sylvette Gleize

59. (new) Hommage à la Catalogne de George Orwell, traduit de l'anglais par Yvonne Davet

59. (new) Hommage à la Catalogne de George Orwell, traduit de l'anglais par Yvonne Davet

60. (new) Les Ames de feu d'Annie Francé-Harrar, traduit de l'allemand (Autriche) par Erwann Perchoc

60. (new) Les Ames de feu d'Annie Francé-Harrar, traduit de l'allemand (Autriche) par Erwann Perchoc

Books acquired in October 2024

(press service) Rire avec le diable de Bruno Patino

(press service) Rire avec le diable de Bruno Patino

(press service) Ma grand-mère était un homme de Mahamat-Saleh Haroun

(press service) Ma grand-mère était un homme de Mahamat-Saleh Haroun

(press service) Algérie, 1960 : Journal d'un appelé de Bernard Ponty

(press service) Algérie, 1960 : Journal d'un appelé de Bernard Ponty

61. (new) Chroniques du Pays des gens les plus heureux du monde de Wole Soyinka, traduit de l’anglais (Nigéria) par David Fauquemberg et Fabienne Kanor

61. (new) Chroniques du Pays des gens les plus heureux du monde de Wole Soyinka, traduit de l’anglais (Nigéria) par David Fauquemberg et Fabienne Kanor

62. (new) Lettre à ma fille de Maya Angelou, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Anne-Emmanuelle Robicquet

62. (new) Lettre à ma fille de Maya Angelou, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Anne-Emmanuelle Robicquet

(gift) L’Homme des îles de Tomás O’Crohan, traduit du gaélique par Jean Buhler et Una Murphy

(gift) L’Homme des îles de Tomás O’Crohan, traduit du gaélique par Jean Buhler et Una Murphy

63. (new) Impossibles adieux de Han Kang, traduit du coréen par Kyungran Choi et Pierre Bisiou

63. (new) Impossibles adieux de Han Kang, traduit du coréen par Kyungran Choi et Pierre Bisiou

64. (new) Terrasses, ou Notre Long Baiser si longtemps retardé de Laurent Gaudé

64. (new) Terrasses, ou Notre Long Baiser si longtemps retardé de Laurent Gaudé

65. (new) Pour mourir, le monde de Yan Lespoux

65. (new) Pour mourir, le monde de Yan Lespoux

(press service) Mémoires de Gris de Sylvain Ferret

(press service) Mémoires de Gris de Sylvain Ferret

(press service) Le plus beau vœu de Mini-Taupe de Sang-Keun Kim, adapté du coréen par Lim Yeong-hee

(press service) Le plus beau vœu de Mini-Taupe de Sang-Keun Kim, adapté du coréen par Lim Yeong-hee

Books acquired in October 2024

18raton-liseur

Books acquired in November 2024

(press service) Le Tableau du maître flamand d'Arturo Pérez-Reverte, traduit de l'espagnol par Yves Gonzalez-Quijano

(press service) Le Tableau du maître flamand d'Arturo Pérez-Reverte, traduit de l'espagnol par Yves Gonzalez-Quijano

(press service) Champs de bataille : L'Histoire enfouie du remembrement d'Inès Léraud (scénario) et Pierre Van Hove (dessin)

(press service) Champs de bataille : L'Histoire enfouie du remembrement d'Inès Léraud (scénario) et Pierre Van Hove (dessin)

66. (new) Pourquoi la guerre ? : une correspondance entre Albert Einstein et Sigmund Freud, traduit de l'allemand par Blaise Briod

66. (new) Pourquoi la guerre ? : une correspondance entre Albert Einstein et Sigmund Freud, traduit de l'allemand par Blaise Briod

Books acquired in December 2024

67. (new) Klara et le soleil de Kazuo Ishiguro, traduit de l'anglais par Anne Rabinovitch

67. (new) Klara et le soleil de Kazuo Ishiguro, traduit de l'anglais par Anne Rabinovitch

68. (new) Dette : 5000 ans d'histoire de David Graeber, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Françoise et Paul Chemla

68. (new) Dette : 5000 ans d'histoire de David Graeber, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Françoise et Paul Chemla

(loyalty card gift) Le Voyage de Shuna d'Hayao Miyazaki, traduit du japonais par Léopold Dahan

(loyalty card gift) Le Voyage de Shuna d'Hayao Miyazaki, traduit du japonais par Léopold Dahan

69. (new) Souffler sur le feu : Violences passées et à venir en Inde de Joe Sacco, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sidonie Van der Dries

69. (new) Souffler sur le feu : Violences passées et à venir en Inde de Joe Sacco, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sidonie Van der Dries

(press service) Une Fratrie de Brigitte Reimann, traduit de l'allemand par Françoise Toraille

(press service) Une Fratrie de Brigitte Reimann, traduit de l'allemand par Françoise Toraille

(Christmas present) Et que se taisent les vagues : Chili - La Traversée de Désirée et Alain Frappier

(Christmas present) Et que se taisent les vagues : Chili - La Traversée de Désirée et Alain Frappier

Books acquired in December 2024

19raton-liseur

All set for my first July reviews and my grand come back to CR!

20raton-liseur

57. -. (-) La brute et le divin de Léonard Chemineau

Titre en anglais : non traduit

Une bd aux beaux dessins et aux couleurs éclatantes pour parler de sobriété, de nécessaire changement de mode de vie et pour nous mettre devant nos contradictions, celles d’une impréparation à une plus grande autonomie, voire autarcie (qui de nous est capable de construire sa maison, de faire pousser sa nourriture…), mais aussi celles des chimères du tout technologique et de la fuite en avant.

J’ai passé un bon moment de lecture et j’ai bien aimé, même si cette bd rend un peu inconfortable car, sans donner de leçon, elle montre bien à quel point on n’en fait pas assez pour essayer de sauver ce qui est encore à sauver...

Titre en anglais : non traduit

Une bd aux beaux dessins et aux couleurs éclatantes pour parler de sobriété, de nécessaire changement de mode de vie et pour nous mettre devant nos contradictions, celles d’une impréparation à une plus grande autonomie, voire autarcie (qui de nous est capable de construire sa maison, de faire pousser sa nourriture…), mais aussi celles des chimères du tout technologique et de la fuite en avant.

J’ai passé un bon moment de lecture et j’ai bien aimé, même si cette bd rend un peu inconfortable car, sans donner de leçon, elle montre bien à quel point on n’en fait pas assez pour essayer de sauver ce qui est encore à sauver...

21labfs39

Welcome back, Raton! Although I missed you, I understand the need and desire for breaks. It sounds like yours was full of relaxed reading. A worthy way to spend your summer break.

22raton-liseur

>21 labfs39: Thanks Lisa. It's really nice to be back, even if I enjoyed my time far from LT.

it's pretty paradoxical: I enjoy the recommendations I get from LT, enjoy most of the books I read after finding them here, but it was nice to be away from that for some time.

Anyway, I hope I’m back for good and will be able to post my reviews fairly regularly, and then start again reading other people’s thread and even commenting, from time to time!

it's pretty paradoxical: I enjoy the recommendations I get from LT, enjoy most of the books I read after finding them here, but it was nice to be away from that for some time.

Anyway, I hope I’m back for good and will be able to post my reviews fairly regularly, and then start again reading other people’s thread and even commenting, from time to time!

23raton-liseur

58. 42. (32) Anne de Bretagne, duchesse et reine de Claire L'Hoër

Titre en anglais : non traduit

Anne de Bretagne est un personnage qui me fascine, comme il fascine beaucoup de Bretons, mais dont je connais peu de choses et, paradoxalement, plutôt son côté reine de France que son côté duchesse de Bretagne. J’avais lu il y a trois ans je crois une biographie écrite par Frédéric Morvan, qui m’avait un peu laissée sur ma faim parce qu’elle faisait un portrait en creux et disait très peu sur Anne de Bretagne (parce qu’il y a très peu d’informations directement sur elle, c’était donc une posture scientifique très honnête de la part de cet historien). La biographie de Claire de L’Hoër est un livre plus grand public, plus proche de la vulgarisation, mais il est intéressant aussi car il arrive à faire revivre Anne de Bretagne, tout en restant, autant que je puisse en juger, fidèle à l’histoire et aux sources. Pour cela, elle s’attache à comprendre la personne derrière ce que l’on connaît d’Anne de Bretagne : ses décision politiques, ses parures, ses livres, ses commandes artistiques et ses grands chantiers.

Une biographie fort bien faite, facile à lire et à suivre, même si je n’ai pas été convaincue par le dernier chapitre qui tente de comprendre pourquoi Anne de Bretagne a été ainsi récupérée politiquement par tant d’idéologies parfois contradictoires.

Titre en anglais : non traduit

Anne de Bretagne est un personnage qui me fascine, comme il fascine beaucoup de Bretons, mais dont je connais peu de choses et, paradoxalement, plutôt son côté reine de France que son côté duchesse de Bretagne. J’avais lu il y a trois ans je crois une biographie écrite par Frédéric Morvan, qui m’avait un peu laissée sur ma faim parce qu’elle faisait un portrait en creux et disait très peu sur Anne de Bretagne (parce qu’il y a très peu d’informations directement sur elle, c’était donc une posture scientifique très honnête de la part de cet historien). La biographie de Claire de L’Hoër est un livre plus grand public, plus proche de la vulgarisation, mais il est intéressant aussi car il arrive à faire revivre Anne de Bretagne, tout en restant, autant que je puisse en juger, fidèle à l’histoire et aux sources. Pour cela, elle s’attache à comprendre la personne derrière ce que l’on connaît d’Anne de Bretagne : ses décision politiques, ses parures, ses livres, ses commandes artistiques et ses grands chantiers.

Une biographie fort bien faite, facile à lire et à suivre, même si je n’ai pas été convaincue par le dernier chapitre qui tente de comprendre pourquoi Anne de Bretagne a été ainsi récupérée politiquement par tant d’idéologies parfois contradictoires.

24raton-liseur

59. 43. (-) Nouvelles du Front de Marine Tondelier

Titre en anglais : non traduit

Les éditions du Lien qui Libèrent ont eu la bonne idée, après le traumatisme des résultats du premier tour des élections législatives, de mettre en accès libre ce livre, bien qu’il date un peu (2017, autant dire le moyen-âge dans notre société où l’actualité a une durée de vie d’à peine plus d’une demi-minute) et bien qu’il ne soit pas transposable (les compétences au niveau d’une commune ne sont pas celles de l’État ; les échelles ne sont pas les mêmes, les contre-pouvoirs non plus). Lorsque ce livre est paru, Marine Tondelier n’était pas encore le personnage médiatique qu’elle est devenue, elle est une jeune conseillère municipale d’à peine 30 ans, faisant ses armes dans la ville d’Hénin-Beaumont, devenue célèbre nationalement pour être le premier fief nordique du Front National.

Bien sûr c’est un livre, qui comme d’habitude, ne convaincra que ceux qui sont déjà convaincus, voire que ne liront que ceux qui sont déjà convaincus (mais n’est-ce pas plus ou moins le lot de tous les livres politiques?).

Ce qu’elle raconte n’est pas bien joli. Et ce sont notamment les techniques de gestion du personnel qui font peur, avec une façon extrêmement dérangeante de mélanger ce qui relève du personnel et ce qui relève de la sphère privée. La liberté de pensée ne tient qu’à un cheveu, et Big Brother n’a pas l’air bien loin.

Pour être tout à fait honnête, il me faut préciser que le maire d’Hénin-Beaumont, Steeve Briois, a attaqué Marine Tondelier en diffamation suite à la publication de ce livre. D’après les informations sur Wikipédia, le tribunal a jugé les propos diffamatoires mais a relaxé l’autrice et son éditeur « au bénéfice de la bonne foi », un verdict un peu étrange, je ne savais pas qu’on avait le droit de commettre une infraction et d’échapper à une sanction au nom de la bonne foi, nul n’est censé ignorer la loi, non ?…

Enfin, pour conclure, j’ai lu ce livre après le soulagement (hélas temporaire à mon avis) du deuxième tour. Mais vraiment, même s’il n’y a que la moitié de vrai dans ce livre, on se prépare des moments de régression sociale et vraiment, vraiment, ça ne donne pas envie.

Titre en anglais : non traduit

En réalité, ce que le Front national ne supporte pas, c’est l’altérité. Ce qui ne leur obéit pas, ce qu’ils ne maîtrisent pas. Soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. Revoilà leur éternel scénario complotiste et manichéen.

(p. 117, Chapitre 10).

Les éditions du Lien qui Libèrent ont eu la bonne idée, après le traumatisme des résultats du premier tour des élections législatives, de mettre en accès libre ce livre, bien qu’il date un peu (2017, autant dire le moyen-âge dans notre société où l’actualité a une durée de vie d’à peine plus d’une demi-minute) et bien qu’il ne soit pas transposable (les compétences au niveau d’une commune ne sont pas celles de l’État ; les échelles ne sont pas les mêmes, les contre-pouvoirs non plus). Lorsque ce livre est paru, Marine Tondelier n’était pas encore le personnage médiatique qu’elle est devenue, elle est une jeune conseillère municipale d’à peine 30 ans, faisant ses armes dans la ville d’Hénin-Beaumont, devenue célèbre nationalement pour être le premier fief nordique du Front National.

Bien sûr c’est un livre, qui comme d’habitude, ne convaincra que ceux qui sont déjà convaincus, voire que ne liront que ceux qui sont déjà convaincus (mais n’est-ce pas plus ou moins le lot de tous les livres politiques?).

Ce qu’elle raconte n’est pas bien joli. Et ce sont notamment les techniques de gestion du personnel qui font peur, avec une façon extrêmement dérangeante de mélanger ce qui relève du personnel et ce qui relève de la sphère privée. La liberté de pensée ne tient qu’à un cheveu, et Big Brother n’a pas l’air bien loin.

Pour être tout à fait honnête, il me faut préciser que le maire d’Hénin-Beaumont, Steeve Briois, a attaqué Marine Tondelier en diffamation suite à la publication de ce livre. D’après les informations sur Wikipédia, le tribunal a jugé les propos diffamatoires mais a relaxé l’autrice et son éditeur « au bénéfice de la bonne foi », un verdict un peu étrange, je ne savais pas qu’on avait le droit de commettre une infraction et d’échapper à une sanction au nom de la bonne foi, nul n’est censé ignorer la loi, non ?…

Enfin, pour conclure, j’ai lu ce livre après le soulagement (hélas temporaire à mon avis) du deuxième tour. Mais vraiment, même s’il n’y a que la moitié de vrai dans ce livre, on se prépare des moments de régression sociale et vraiment, vraiment, ça ne donne pas envie.

25raton-liseur

60. 44. (1e) Les Cloches de Nagasaki de Takashi Nagai, traduit de la version anglaise par Prune de Mentque et révisé à partir de la version japonaise par Mashuko Osuki-Demenois

Titre original : The Bells of Nagasaki

Difficile d’écrire une note de lecture sur ce livre, ou en fait non, pas si difficile, il faut juste séparer la valeur historique et la valeur littéraire du texte. Autant le dire tout de suite, la valeur littéraire ne m’a pas convaincue : le texte est froid (mais j’y reviendrai), d’un style plat, parfois redondant, parfois imprécis. Mais Takashi Nagai n’est pas littérateur. Il est médecin radiologue et le reste pendant tout ce livre. Il est aussi un des piliers de la communauté chrétienne d’Urakami, le quartier chrétien de Nagasaki, épicentre de l’explosion de la seconde bombe atomique larguée sur le Japon. Et c’est de ce point de vue qu’il écrit ce livre : comme un témoin (j’allais écrire une victime, mais ce serait inexact, ce n’est pas ainsi qu’il se présente) direct de l’explosion, et comme un acteur aussi puisqu’il participe activement aux secours.

Une fois affranchi de la question littéraire, le témoignage est vraiment intéressant. D’abord la description de l’explosion et de la façon dont elle est physiquement ressentie au plus près de l’épicentre. Ensuite, la façon dont les secours s’organisent et les sentiments qui sont mis en avant. Il est intéressant de voir que ce témoignage s’intéresse plus à la façon dont est vécue la capitulation du Japon qu’aux conséquences personnelles de l’explosion (on apprend ainsi au détour d’une phrase que la femme de Nagai est morte dans l’explosion, mais à aucun moment il ne décrit la façon dont il le découvre ou la façon dont cela l’affecte). En cela, ce livre est aussi un témoignage de l’état d’esprit de l’époque et il y a me semble-t-il quelque chose d’irréductiblement japonais dans cette pudeur un peu froide et cette façon de faire passer le collectif avant toute considération personnelle.

En découvrant ce livre un peu par hasard, je me suis étonnée qu’un tel témoignage soit si peu connu. En le lisant, je crois que je comprends mieux cet apparent oubli, car le texte, s’il est certain qu’il est intéressant à lire, peut paraître difficile d’accès du fait de la différence culturelle qu’il peut y avoir entre l’auteur et un lecteur occidental. Pour ma part, c’est une lecture que j’ai trouvée intéressante et instructive et que je serais prête à recommander, malgré les quelques réserves que j’ai pu exprimer.

Titre original : The Bells of Nagasaki

Difficile d’écrire une note de lecture sur ce livre, ou en fait non, pas si difficile, il faut juste séparer la valeur historique et la valeur littéraire du texte. Autant le dire tout de suite, la valeur littéraire ne m’a pas convaincue : le texte est froid (mais j’y reviendrai), d’un style plat, parfois redondant, parfois imprécis. Mais Takashi Nagai n’est pas littérateur. Il est médecin radiologue et le reste pendant tout ce livre. Il est aussi un des piliers de la communauté chrétienne d’Urakami, le quartier chrétien de Nagasaki, épicentre de l’explosion de la seconde bombe atomique larguée sur le Japon. Et c’est de ce point de vue qu’il écrit ce livre : comme un témoin (j’allais écrire une victime, mais ce serait inexact, ce n’est pas ainsi qu’il se présente) direct de l’explosion, et comme un acteur aussi puisqu’il participe activement aux secours.

Une fois affranchi de la question littéraire, le témoignage est vraiment intéressant. D’abord la description de l’explosion et de la façon dont elle est physiquement ressentie au plus près de l’épicentre. Ensuite, la façon dont les secours s’organisent et les sentiments qui sont mis en avant. Il est intéressant de voir que ce témoignage s’intéresse plus à la façon dont est vécue la capitulation du Japon qu’aux conséquences personnelles de l’explosion (on apprend ainsi au détour d’une phrase que la femme de Nagai est morte dans l’explosion, mais à aucun moment il ne décrit la façon dont il le découvre ou la façon dont cela l’affecte). En cela, ce livre est aussi un témoignage de l’état d’esprit de l’époque et il y a me semble-t-il quelque chose d’irréductiblement japonais dans cette pudeur un peu froide et cette façon de faire passer le collectif avant toute considération personnelle.

En découvrant ce livre un peu par hasard, je me suis étonnée qu’un tel témoignage soit si peu connu. En le lisant, je crois que je comprends mieux cet apparent oubli, car le texte, s’il est certain qu’il est intéressant à lire, peut paraître difficile d’accès du fait de la différence culturelle qu’il peut y avoir entre l’auteur et un lecteur occidental. Pour ma part, c’est une lecture que j’ai trouvée intéressante et instructive et que je serais prête à recommander, malgré les quelques réserves que j’ai pu exprimer.

26raton-liseur

61. 45. (-) Veilleuse du Calvaire de Lyonel Trouillot

Titre en anglais : non traduit

Lyonel Trouillot est bien sûr un grand nom de la littérature haïtienne et de la littérature francophone en général, mais je n’avais jamais eu l’occasion de le lire. Alors quand la bibliothécaire a mis ce titre en évidence sur un présentoir, j’ai eu l’impression que c’était à moi qu’elle s’adressait, et je n’ai pas pu résister. Un titre au hasard dans la bibliographie d’un auteur, c’est toujours un peu dangereux, encore plus quand cette bibliographie est aussi abondante que celle de Lyonel Trouillot, mais cette fois je suis bien tombée !

Veilleuse du Calvaire n’est pas un livre dans lequel il est facile de rentrer. Il commence avec une certaine hargne, comme on en trouve chez de nombreux écrivains des ex-colonies (je pense à notamment à deux auteurs congolais, Alain Mabanckou et Fiston Mwanza Mujila). Elle est cependant moins violente ici (ce qui me convient, j’ai un peu de mal avec la littérature violente, crue, coup de poing des auteurs que je viens de citer et d’autres qui creusent des sillons similaires), et puis surtout cette violence sert le propos sans le desservir et elle n’est pas la seule arme de l’écrivain.

Mais après cette remarque liminaire il est temps de parler du livre. Un livre tout entier situé dans un quartier (fictif mais proche de la réalité) de la capitale d’Haïti, la colline du Calvaire. Mais si le lieu est circonscrit, le temps l’est moins puisqu’on balaye probablement une petite centaine d’années de l’histoire de ce quartier, depuis sa création jusqu’à sa décrépitude actuelle. Et c’est à la fois la vie de ce quartier qui est racontée et toutes les turpitudes de l’histoire récente du pays, sans en omettre les périodes les plus sombres. L’histoire n’étant pas linéaire, encore une fois, le livre ne se donne pas d’emblée et il faut s’accrocher pour suivre les sauts dans le temps et comprendre les allusions (une petite connaissance de l’histoire d’Haïti n’est pas superflue, même si je dois bien dire que mes connaissances à moi sont bien minces).

Et après ce récit qui prend toute la première partie du livre (première partie sur trois, mais de loin la plus longue, presque deux tiers du livre), viens le temps de la littérature, le récit prend une toute autre dimension, totalement imprévue et qui moi m’a emportée et conquise. L’auteur se met à jouer avec le lecteur d’une façon que rien jusqu’alors ne laissait prévoir et donne à ce roman un souffle nouveau qui m’a soulevée depuis le bord de la page où je me tenais.

Je crois que cela faisait longtemps que je n’avais pas été ainsi surprise par un livre, et je me suis laissée prendre avec plaisir. Le livre est dur et n’épargne pas son lecteur, mais c’est aussi un petit bijou littéraire, qui fait de sa lecture un vrai plaisir. Une lecture que je ne peux, donc, que recommander chaudement à tous les lecteurs qui aiment la littérature étrangère, celle-ci est un merveilleux exemple de littérature francophone.

Titre en anglais : non traduit

La sagesse du peureux consiste à faire l’éloge de la continuité. Je n’ai jamais été très sage. Il n’y a d’avenir dans la persistance du pire. Et je veux, pour qui souffre, le don de la rupture, pas celui de l’accommodement.

(p. 11, “Liminaire”, Partie 1, “Veilleuse”).

Creuse. Prends le pouls de la terre. Tu entendras le murmure de corps qui ne furent jamais photographiés et n’eurent jamais droit à rien. Ni dans leur vie ni dans leur mort. Pas même au souvenir.

(p. 41, “De quoi l’avenir fut fait”, Partie 1, “Veilleuse”).

Lyonel Trouillot est bien sûr un grand nom de la littérature haïtienne et de la littérature francophone en général, mais je n’avais jamais eu l’occasion de le lire. Alors quand la bibliothécaire a mis ce titre en évidence sur un présentoir, j’ai eu l’impression que c’était à moi qu’elle s’adressait, et je n’ai pas pu résister. Un titre au hasard dans la bibliographie d’un auteur, c’est toujours un peu dangereux, encore plus quand cette bibliographie est aussi abondante que celle de Lyonel Trouillot, mais cette fois je suis bien tombée !

Veilleuse du Calvaire n’est pas un livre dans lequel il est facile de rentrer. Il commence avec une certaine hargne, comme on en trouve chez de nombreux écrivains des ex-colonies (je pense à notamment à deux auteurs congolais, Alain Mabanckou et Fiston Mwanza Mujila). Elle est cependant moins violente ici (ce qui me convient, j’ai un peu de mal avec la littérature violente, crue, coup de poing des auteurs que je viens de citer et d’autres qui creusent des sillons similaires), et puis surtout cette violence sert le propos sans le desservir et elle n’est pas la seule arme de l’écrivain.

Mais après cette remarque liminaire il est temps de parler du livre. Un livre tout entier situé dans un quartier (fictif mais proche de la réalité) de la capitale d’Haïti, la colline du Calvaire. Mais si le lieu est circonscrit, le temps l’est moins puisqu’on balaye probablement une petite centaine d’années de l’histoire de ce quartier, depuis sa création jusqu’à sa décrépitude actuelle. Et c’est à la fois la vie de ce quartier qui est racontée et toutes les turpitudes de l’histoire récente du pays, sans en omettre les périodes les plus sombres. L’histoire n’étant pas linéaire, encore une fois, le livre ne se donne pas d’emblée et il faut s’accrocher pour suivre les sauts dans le temps et comprendre les allusions (une petite connaissance de l’histoire d’Haïti n’est pas superflue, même si je dois bien dire que mes connaissances à moi sont bien minces).

Et après ce récit qui prend toute la première partie du livre (première partie sur trois, mais de loin la plus longue, presque deux tiers du livre), viens le temps de la littérature, le récit prend une toute autre dimension, totalement imprévue et qui moi m’a emportée et conquise. L’auteur se met à jouer avec le lecteur d’une façon que rien jusqu’alors ne laissait prévoir et donne à ce roman un souffle nouveau qui m’a soulevée depuis le bord de la page où je me tenais.

Je crois que cela faisait longtemps que je n’avais pas été ainsi surprise par un livre, et je me suis laissée prendre avec plaisir. Le livre est dur et n’épargne pas son lecteur, mais c’est aussi un petit bijou littéraire, qui fait de sa lecture un vrai plaisir. Une lecture que je ne peux, donc, que recommander chaudement à tous les lecteurs qui aiment la littérature étrangère, celle-ci est un merveilleux exemple de littérature francophone.

27Dilara86

>24 raton-liseur: I didn't know about this! Thanks: I've just downloaded it :-)

The political situation in France is beyond ridiculous at the moment. And those 3 weeks between the dissolution and the elections were some of the most stressful in my life.

>25 raton-liseur: >26 raton-liseur: also interesting!

The political situation in France is beyond ridiculous at the moment. And those 3 weeks between the dissolution and the elections were some of the most stressful in my life.

>25 raton-liseur: >26 raton-liseur: also interesting!

28raton-liseur

>27 Dilara86: Great to know Nouvelles du Front is still available for free! it is not a great piece of literature, but it's an interesting (and depressing?) read.

I won’t start talking about the political situation here, it is just ubuesque. I felt so relieved on July the 7th. But then, I know it is only a matter of time…

But now it’s the Olympic Games, so who cares? Panem et circenses as someone said a long time ago. Nothing new under the sun… Sigh...

Veilleuse du Calvaire might be just right up your alley. It won’t cheer you up, but it’s a great read.

I won’t start talking about the political situation here, it is just ubuesque. I felt so relieved on July the 7th. But then, I know it is only a matter of time…

But now it’s the Olympic Games, so who cares? Panem et circenses as someone said a long time ago. Nothing new under the sun… Sigh...

Veilleuse du Calvaire might be just right up your alley. It won’t cheer you up, but it’s a great read.

29labfs39

>25 raton-liseur: I'm adding The Bells of Nagasaki to my wishlist. I read a similar witness account, Hiroshima Diary: The Journal of a Japanese Physician, August 6-September 30, 1945 by Michihiko Hachiya. It sounds like it may have been better written from a literary pov, but I'm interested in reading the Bells to compare the experiences.

30raton-liseur

>29 labfs39: I'll keep my eyes open for Hiroshima Diary. The Bells of Nagasaki was fine but left me willing for more. I'll be interested on your take on the Takashi Nagai if you read it.

31raton-liseur

62. 46. (33) Cérès et Vesta de Greg Egan, traduit de l'anglais (Australie) par Erwann Perchoc

Titre original : The Four Thousand, The Eight Hundred

M’sieur Raton, grand fan de Greg Egan, était enthousiaste à la lecture de ce court roman, alors je le lui ai piqué avant qu’il ne le remette sur les étagères… Je suis probablement moins enthousiaste que lui, mais ce livre me laisse pleine d’interrogations. Difficile de savoir ce que Greg Egan a voulu dire : il est question d’injustice liée à une forme de racisme (ou plutôt d’ostracisme puisque la couleur de peau n’est pas le problème), il est question de chemins migratoires clandestins et dangereux, et puis bien sûr on est dans un monde futuriste (colonisation d’astéroïde, surveillance de la population grâce à des technologies de pointe, gadgets anti-apesanteur et robots super-efficaces à tous les coins de rue…). Mais il me semble, même si les sujets sociétaux abordés sont importants pour Greg Egan qui les a déjà évoqués ailleurs, tout cela ne soit qu’un habillage (fort élaboré certes) pour aborder la question de la valeur morale de nos actes et de nos décisions. Qu’il s’agisse d’Olivier et Camille sur Vesta ou d’Anna sur Cérès, la question est de savoir ce qu’il est juste de faire pour défendre une cause ou pour défendre des principes. Comment le savoir au moment de choisir de passer à l’acte, comment le savoir quand les conséquences de cet acte, celles attendues et peut-être encore plus celles inattendues, sont connues ?

Le titre en anglais, littéralement « Les 4 000, les 800 » (que l’on ne comprend que dans les dernières pages), suggère que le véritable sujet du roman est bien celui-là : nos choix, nos actes, leurs conséquences. Les conséquences visibles, que l’on peut compter (oui, 4 000 est plus grand que 800) et les conséquences invisibles, que l’on ne peut toucher du doigt (que signifierait renier ses principes, comme individu ou comme nation, sur ce que l’on est, sur sa propre identité). Et le livre est suffisamment intelligent pour ne pas donner de réponse (j’ai beaucoup aimé le dialogue final de deux des personnages principaux), au lecteur de ruminer cette histoire et d’essayer de comprendre ce qu’elle lui dit et ce qu’il veut en comprendre.

Et moi qui disait que je n’étais pas enthousiaste ?… Je crois plutôt que ce roman est comme le bon, il se bonifie avec le temps qui passe après qu’on l’ait refermé.

Titre original : The Four Thousand, The Eight Hundred

Qui se soucie de justice quand les serveurs de jeu ne peuvent plus tourner ?

(p. 77, Chapitre 11).

M’sieur Raton, grand fan de Greg Egan, était enthousiaste à la lecture de ce court roman, alors je le lui ai piqué avant qu’il ne le remette sur les étagères… Je suis probablement moins enthousiaste que lui, mais ce livre me laisse pleine d’interrogations. Difficile de savoir ce que Greg Egan a voulu dire : il est question d’injustice liée à une forme de racisme (ou plutôt d’ostracisme puisque la couleur de peau n’est pas le problème), il est question de chemins migratoires clandestins et dangereux, et puis bien sûr on est dans un monde futuriste (colonisation d’astéroïde, surveillance de la population grâce à des technologies de pointe, gadgets anti-apesanteur et robots super-efficaces à tous les coins de rue…). Mais il me semble, même si les sujets sociétaux abordés sont importants pour Greg Egan qui les a déjà évoqués ailleurs, tout cela ne soit qu’un habillage (fort élaboré certes) pour aborder la question de la valeur morale de nos actes et de nos décisions. Qu’il s’agisse d’Olivier et Camille sur Vesta ou d’Anna sur Cérès, la question est de savoir ce qu’il est juste de faire pour défendre une cause ou pour défendre des principes. Comment le savoir au moment de choisir de passer à l’acte, comment le savoir quand les conséquences de cet acte, celles attendues et peut-être encore plus celles inattendues, sont connues ?

Le titre en anglais, littéralement « Les 4 000, les 800 » (que l’on ne comprend que dans les dernières pages), suggère que le véritable sujet du roman est bien celui-là : nos choix, nos actes, leurs conséquences. Les conséquences visibles, que l’on peut compter (oui, 4 000 est plus grand que 800) et les conséquences invisibles, que l’on ne peut toucher du doigt (que signifierait renier ses principes, comme individu ou comme nation, sur ce que l’on est, sur sa propre identité). Et le livre est suffisamment intelligent pour ne pas donner de réponse (j’ai beaucoup aimé le dialogue final de deux des personnages principaux), au lecteur de ruminer cette histoire et d’essayer de comprendre ce qu’elle lui dit et ce qu’il veut en comprendre.

Et moi qui disait que je n’étais pas enthousiaste ?… Je crois plutôt que ce roman est comme le bon, il se bonifie avec le temps qui passe après qu’on l’ait refermé.

32raton-liseur

63. 47. (34) Les Gais Lurons de Robert Louis Stevenson, traduit de l'anglais par Théo Varlet

Titre original : The Merry Men

Une longue nouvelle ou un très court roman écrit en 1881 et publié l’année suivante, par un Stevenson qui n’a pas encore écrit les grands romans que l’on associe en général à son nom. Pourtant, tous les ingrédients sont là, et j’ai pris beaucoup de plaisir à lire ce petit opuscule, d’autant que je crois que j’apprécie plus Stevenson dans ses formes courtes que dans ses œuvres plus longues.

Si l’on me demandait qui est le personnage principal des Gais Lurons, je répondrais très certainement que c’est la mer. Les Gais Lurons, titre énigmatique au départ (et très élégante traduction du titre original, The Merry Men), n’est d’ailleurs ni plus ni moins que le nom d’un traître courant qui sévit dans les parages de l’île d’Aros, où se déroule la tragédie. La mer, qui joue sans se préoccuper des hommes qui la parcourent ou qui l’observe, la mer qui n’a que faire de la peur de Dieu ou de celle du diable, la mer qui fait fi de la cupidité, de la convoitise, du meurtre, de la folie…

Il y a dans la postface, une citation de Stevenson expliquant à un ami ce qu’il avait tenté de faire dans cette nouvelle : « Il y a, pour autant que je sache, trois manières, et trois manières seulement, d'écrire une histoire. Vous pouvez choisir une intrigue et y adapter des personnages. Vous pouvez choisir un personnage et imaginer des événements et des situations pour le développer, le faire évoluer. Ou bien (…) vous prenez une certaine atmosphère et choisissez l’action et les personnages en fonction d’elle, pour la rendre sensible. Je vais vous donner un exemple – Les Gais Lurons. Là, je suis parti avec l’impression laissée sur moi par une de ces îles de la côte ouest de l'Écosse et j'ai développé l’action pour l’exprimer le plus fortement possible. ».

C’est tout à fait ça, et Stevenson le dit mille fois mieux que moi. Une très bonne lecture pour voyager en cet été de ciels lourds et gris.

Titre original : The Merry Men

Une longue nouvelle ou un très court roman écrit en 1881 et publié l’année suivante, par un Stevenson qui n’a pas encore écrit les grands romans que l’on associe en général à son nom. Pourtant, tous les ingrédients sont là, et j’ai pris beaucoup de plaisir à lire ce petit opuscule, d’autant que je crois que j’apprécie plus Stevenson dans ses formes courtes que dans ses œuvres plus longues.

Si l’on me demandait qui est le personnage principal des Gais Lurons, je répondrais très certainement que c’est la mer. Les Gais Lurons, titre énigmatique au départ (et très élégante traduction du titre original, The Merry Men), n’est d’ailleurs ni plus ni moins que le nom d’un traître courant qui sévit dans les parages de l’île d’Aros, où se déroule la tragédie. La mer, qui joue sans se préoccuper des hommes qui la parcourent ou qui l’observe, la mer qui n’a que faire de la peur de Dieu ou de celle du diable, la mer qui fait fi de la cupidité, de la convoitise, du meurtre, de la folie…

Il y a dans la postface, une citation de Stevenson expliquant à un ami ce qu’il avait tenté de faire dans cette nouvelle : « Il y a, pour autant que je sache, trois manières, et trois manières seulement, d'écrire une histoire. Vous pouvez choisir une intrigue et y adapter des personnages. Vous pouvez choisir un personnage et imaginer des événements et des situations pour le développer, le faire évoluer. Ou bien (…) vous prenez une certaine atmosphère et choisissez l’action et les personnages en fonction d’elle, pour la rendre sensible. Je vais vous donner un exemple – Les Gais Lurons. Là, je suis parti avec l’impression laissée sur moi par une de ces îles de la côte ouest de l'Écosse et j'ai développé l’action pour l’exprimer le plus fortement possible. ».

C’est tout à fait ça, et Stevenson le dit mille fois mieux que moi. Une très bonne lecture pour voyager en cet été de ciels lourds et gris.

33raton-liseur

64. 48. (-) Chiennes de garde de Dahlia de la Cerda, traduit de l'espagnol (Mexique) par Lise Belperron

Titre original : Perras de reserva

Titre en anglais : Reservoir Bitches

Chiennes de nouvelles ! J’ai découvert ce livre il y a quelques jours sur la table de ma libraire pointue et intello et j’ai tout de suite su qu’il fallait que je le lise, avec cette photo pleine de provocation et de contradictions sur la première de couverture et cette citation pleine de colère sur la quatrième de couverture.

Et les treize nouvelles qui composent ce livre (ce ne peut être un nombre choisi au hasard…) sont à la hauteur de ce qui est promis. Provocation et colère, mais aussi beaucoup d’ironie et d’humour noir. Dahlia de la Cerda nous balade d’un extrême à l’autre de l’échelle sociale qui, au Mexique, est particulièrement longue. Et que l’on soit dans la pauvreté la plus extrême ou dans la richesse la plus indécente, c’est la même violence, la même hargne qui s’exprime, même si les enjeux de survie sont très différents.

A chaque fois, c’est la voix d’une femme, qui se raconte à la première personne, sans que l’on sache bien à qui elle s’adresse. Mais cela crée une proximité immédiate à laquelle il est impossible de se soustraire. La plupart de ces femmes sont jeunes, souvent pleines de projets et de désirs, mais toujours rattrapées par la réalité, que ce soit la violence, le patriarcat, la pauvreté, les mirages de la migration. Pour donner une idée, la première nouvelles, Persil et Coca-Cola est le récit factuel et sans filtre d’un avortement solitaire (eh oui, le persil et le coca-cola semblent des méthodes d’avortement artisanales si on cherche sur le web…) et la dernière nouvelle, La Huesera, raconte le deuil d’une adolescente qui a perdu sa meilleure amie suite à un féminicide. Et toutes les nouvelles sont à peu près aussi légères que ça…

Ces femmes sont toutes des battantes, même si la plupart du temps elles perdent, mais souvent, même dans la mort elles ne s’avouent pas vaincues. Et cela donne un texte d’une grande vitalité, irrigué de musiques et dans lesquelles j’ai retrouvé à chaque page le Mexique que j’ai pu effleurer lorsque j’y ai vécu.

J’ai acheté ce livre pour l’offrir à M’ni Raton. Il est peut-être un peu dur pour l’adolescente qu’elle est, mais les questions de genre sont sa grande préoccupation depuis quelques temps déjà, et le Mexique, elle connaît aussi, alors je me dis que c’est un livre qui pourrait lui plaire, même si elle a un peu laissé tomber la lecture en ce moment. En tout cas, pour moi, cela a été une découverte fortuite, mais une lecture très forte et des portraits de femmes qui me resteront en tête un bon moment. Une autrice dont c’est le premier livre publié en France, mais à suivre, absolument.

Titre original : Perras de reserva

Titre en anglais : Reservoir Bitches

N’importe quoi, je suis plus mexicaine que les nopales

(p. 158, “Le sourire”).

Le Mexique est un énorme monstre qui dévore les femmes. Le Mexique est un désert fait de poudre d’os. Le Mexique est un cimetière de croix roses. Le Mexique est un pays qui déteste les femmes.

(p. 220-221, “La Huesera”).

Chiennes de nouvelles ! J’ai découvert ce livre il y a quelques jours sur la table de ma libraire pointue et intello et j’ai tout de suite su qu’il fallait que je le lise, avec cette photo pleine de provocation et de contradictions sur la première de couverture et cette citation pleine de colère sur la quatrième de couverture.

Et les treize nouvelles qui composent ce livre (ce ne peut être un nombre choisi au hasard…) sont à la hauteur de ce qui est promis. Provocation et colère, mais aussi beaucoup d’ironie et d’humour noir. Dahlia de la Cerda nous balade d’un extrême à l’autre de l’échelle sociale qui, au Mexique, est particulièrement longue. Et que l’on soit dans la pauvreté la plus extrême ou dans la richesse la plus indécente, c’est la même violence, la même hargne qui s’exprime, même si les enjeux de survie sont très différents.

A chaque fois, c’est la voix d’une femme, qui se raconte à la première personne, sans que l’on sache bien à qui elle s’adresse. Mais cela crée une proximité immédiate à laquelle il est impossible de se soustraire. La plupart de ces femmes sont jeunes, souvent pleines de projets et de désirs, mais toujours rattrapées par la réalité, que ce soit la violence, le patriarcat, la pauvreté, les mirages de la migration. Pour donner une idée, la première nouvelles, Persil et Coca-Cola est le récit factuel et sans filtre d’un avortement solitaire (eh oui, le persil et le coca-cola semblent des méthodes d’avortement artisanales si on cherche sur le web…) et la dernière nouvelle, La Huesera, raconte le deuil d’une adolescente qui a perdu sa meilleure amie suite à un féminicide. Et toutes les nouvelles sont à peu près aussi légères que ça…

Ces femmes sont toutes des battantes, même si la plupart du temps elles perdent, mais souvent, même dans la mort elles ne s’avouent pas vaincues. Et cela donne un texte d’une grande vitalité, irrigué de musiques et dans lesquelles j’ai retrouvé à chaque page le Mexique que j’ai pu effleurer lorsque j’y ai vécu.

J’ai acheté ce livre pour l’offrir à M’ni Raton. Il est peut-être un peu dur pour l’adolescente qu’elle est, mais les questions de genre sont sa grande préoccupation depuis quelques temps déjà, et le Mexique, elle connaît aussi, alors je me dis que c’est un livre qui pourrait lui plaire, même si elle a un peu laissé tomber la lecture en ce moment. En tout cas, pour moi, cela a été une découverte fortuite, mais une lecture très forte et des portraits de femmes qui me resteront en tête un bon moment. Une autrice dont c’est le premier livre publié en France, mais à suivre, absolument.

34Dilara86

>33 raton-liseur: Another one for my wishlist!

35raton-liseur

>34 Dilara86: Oh yes, do read it! It's really worth it!

36raton-liseur

I have read very little graphic stories since the beginning of 2024 (at least compared to the past couple of years). But I don't know why, at the end of July, I had a frenzy of graphic reading. The first ones were not that great, but it got better and better, the last one being the best (The Talk by Darrin Bell, but I have not written my review yet).

65. 7g. (-) Idiss de Richard Malka (scénario) et Fred Bernard (dessin), d'après le livre éponyme de Robert Badinter

Titre en anglais : non traduit

Je tourne autour de cette bd depuis un moment, et j’ai enfin pris le temps de la lire, car il va être temps de la rendre à la bibliothèque. C’est je crois la couverture qui m’a donné envie de la lire, avec son dessin un tantinet naïf et aux couleurs pleines d’harmonie. L’histoire est linéaire et suit la vie d’Idiss, née à la fin du XIXème siècle en Ukraine et qui aura côtoyé toute sa vie à travers l’Europe les différentes exactions dont les juifs ont pu être victimes. Mais ce n’est pas une bd misérabiliste pour autant. Idiss a eu une vie simple et bien remplie, avec ses épreuves et ses joies.

Cette bande dessinée a eu du mal à m’accrocher parce que j’ai trouvé qu’elle ne faisait qu’effleurer son sujet, que ce soit les recoins les plus sombres du siècle passé ou la façon dont Idiss les a affrontés. J’imagine que c’est par pudeur et par respect de cette grand-mère bien aimée que l’auteur initial, Robert Badinter, a adopté ce parti-pris, mais pour moi il nuit au propos et rend la bd hélas bien peu mémorable.

65. 7g. (-) Idiss de Richard Malka (scénario) et Fred Bernard (dessin), d'après le livre éponyme de Robert Badinter

Titre en anglais : non traduit

Je tourne autour de cette bd depuis un moment, et j’ai enfin pris le temps de la lire, car il va être temps de la rendre à la bibliothèque. C’est je crois la couverture qui m’a donné envie de la lire, avec son dessin un tantinet naïf et aux couleurs pleines d’harmonie. L’histoire est linéaire et suit la vie d’Idiss, née à la fin du XIXème siècle en Ukraine et qui aura côtoyé toute sa vie à travers l’Europe les différentes exactions dont les juifs ont pu être victimes. Mais ce n’est pas une bd misérabiliste pour autant. Idiss a eu une vie simple et bien remplie, avec ses épreuves et ses joies.

Cette bande dessinée a eu du mal à m’accrocher parce que j’ai trouvé qu’elle ne faisait qu’effleurer son sujet, que ce soit les recoins les plus sombres du siècle passé ou la façon dont Idiss les a affrontés. J’imagine que c’est par pudeur et par respect de cette grand-mère bien aimée que l’auteur initial, Robert Badinter, a adopté ce parti-pris, mais pour moi il nuit au propos et rend la bd hélas bien peu mémorable.

37raton-liseur

66. 8g. (-) Dans la forêt de Lomig, d'après le roman éponyme de Jean Hegland

Titre en anglais : la bande dessinée n'est pas traduite en anglais, mais le roman dont elle est tirée est originellement paru en anglais sous le titre Into The Forest